日本の独立行政法人「国民生活センター」は2019年7月25日、仮想通貨やネット副業などに関連する”形のないマルチ商法”である「モノなしマルチ商法」が増加しており、20代前後の若者を中心に相談件数が増加していると警告する資料を公開しました。

こちらから読む:公式サイト装った”偽サイト”に要注意「詐欺」関連ニュース

「副業・ファンド型投資商品」関連の相談が増加

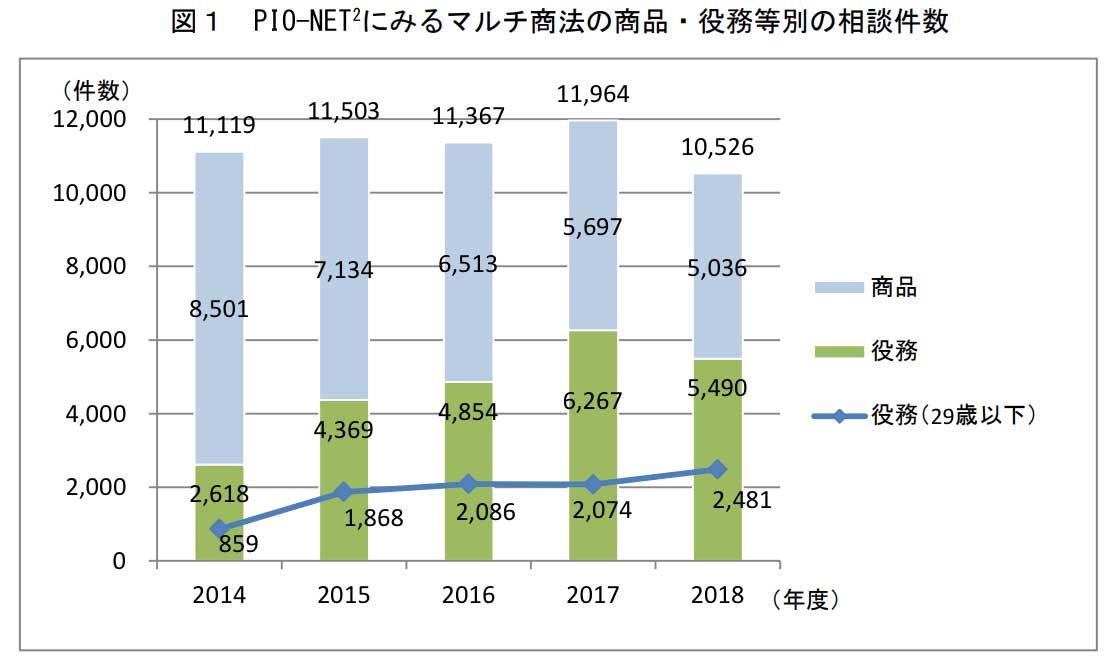

国民生活センターの報告によると、全国の消費生活センターなどに寄せられる「マルチ商法」に関する相談は、化粧品や健康食品といった”商品”に関するものが多かったものの、2017年度・2018年度は「ファンド型投資商品」や「副業」などといった”役務”に関する相談が増加していると報告されています。

これらの”形のないマルチ商法”は「モノなしマルチ商法」と呼ばれており、特に20歳代や20歳未満の若者を中心に相談を受ける数が増加していると報告されています。

特に多く見られるケースは、友人やSNSで知り合った人物から「仮想通貨投資・海外事業投資・アフェリエイト」などの儲け話を受け、「他の人に紹介すれば報酬を受け取ることができる」と勧誘されて契約したものの、事業者の実態がわからず、儲かる仕組みも不明であり、事業者に解約・返金を求めても交渉することが難しいといったケースだと報告されています。

仮想通貨に関連する「モノなしマルチ商法」としては、外国の会社が運営する仮想通貨ウォレットに関する事例が紹介されており、日本円や仮想通貨でウォレットに入金すると1ヶ月間は出金することができないものの、その後は「7万円コースは儲けの40%」「21万円コースは 80%」の配当がつき、アフィリエイターを紹介すると「紹介した人が支払ったコース費用の10%が自分の収入になる」といった内容の勧誘話があったことが報告されています。

この相談を行なっているのは「19代の男性」とされており、勧誘者とはSNSで連絡を取っていたものの『返金してほしい』とメッセージを送っても『自分は社員ではないのでできない』との返信を受けたとされています。

「モノなしマルチ商法」の特徴やアドバイス

「相談事例から見られる特徴と問題点」としては、

・契約のきっかけは友人・知人からの紹介

・紹介報酬ばかり強調されるが、儲け話の実態はわからない

・友人・知人との関係もあり、断りきれない事例も多い

・解約・返金を求めても連絡先が不明確で交渉が困難

などが挙げられています。

このような事例に関する「消費者へのアドバイス」としては、

・実態や仕組みが分からない場合は契約しない

・友だち・知り合いに勧誘されてもきっぱり断る

・安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしない

などが挙げられています。

また、実際に「不安に感じた場合」や「トラブルに遭った場合」などには消費生活センターなどに相談するようにと説明されています。消費者ホットラインである「188(いやや!)」番に電話をかけると、自分が住む地域の市区町村や都道府県の消費生活センターなどの案内を受けることができるとされています。

仮想通貨関連の詐欺に関する記事はこちら