ブロックチェーンとは、取引データをまとめた「ブロック」を過去のブロックと鎖(チェーン)のようにつなぎ、ネットワーク参加者全員で共有・管理する分散型の台帳技術で、ビットコインなど仮想通貨の基盤技術として知られる革新的テクノロジーです。

近年「インターネット以来の技術革新」とも称されるほど大きな可能性を秘めており、金融以外の様々な分野でも活用が進んでいます。しかし「ブロックチェーンって結局何?」「仮想通貨とどう関係があるの?」と疑問に思う初心者の方も多いでしょう。

この記事ではブロックチェーンとは何かを基本から丁寧に説明し、その仕組みや特徴(メリット・デメリット)、種類、そして具体的な活用事例や今後の展望までわかりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、非エンジニアの方でもブロックチェーンの概要をしっかり理解できるようになるでしょう。

ブロックチェーンが変える金融の未来

ブロックチェーンとは?

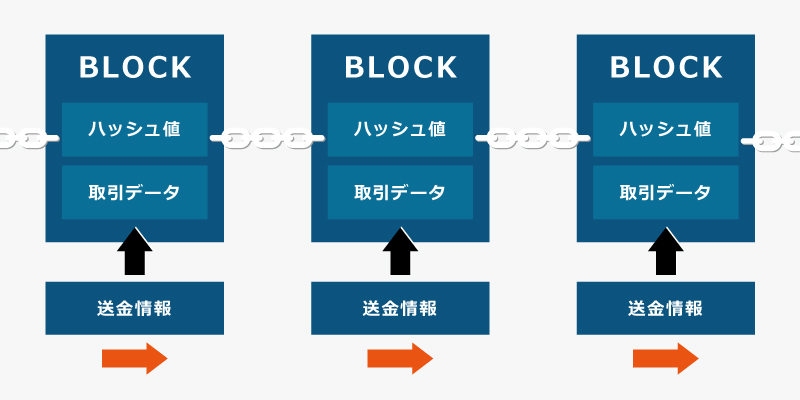

ブロックチェーンとは、取引データをまとめた「ブロック」を過去のブロックと鎖(チェーン)のようにつなぎ、ネットワーク参加者全員で共有・管理する分散型の台帳技術です。

各ブロックには取引記録に加えて直前のブロックのハッシュ値(要約情報)が含まれており、新たなブロックが時系列に沿って次々と追加されていきます。

一度チェーンに組み込まれたブロックの情報を後から改ざんすることは極めて困難で、そのため記録されたデータの信頼性や透明性が高く保たれます。

このような構造から、ブロックチェーンは「分散型台帳(Distributed Ledger)」とも呼ばれます。

ポイントとなる専門用語を整理すると、以下のようになります:

- トランザクション:取引データやその履歴の単位(個々の送金や契約の記録)

- ハッシュ値:トランザクションデータから生成される固定長の暗号化文字列(取引の要約)

- ブロック:複数のトランザクション(取引記録)をひとまとめにしたデータの塊

- ブロックチェーン:ハッシュ値で繋がれた一連のブロック全体。分散型ネットワーク上で共有・保存される取引台帳

つまり、ブロックチェーンとは「中央管理者不在でも、多数の参加者が同じ取引データを共有し、正確性を検証し合いながら記録を積み重ねていく仕組み」と言えます。

ビットコインに代表される仮想通貨(暗号資産)でこの技術が採用されており、誰でもネットワークに参加できるオープンな台帳として機能しています。

しかしブロックチェーンの可能性は仮想通貨の枠にとどまらず、あらゆる種類の取引データの信頼できる記録に応用可能な基盤技術として注目されています。

ブロックチェーンの仕組み – 分散型で安全なネットワーク

ブロックチェーンの仕組みを簡単に言えば「ネットワーク参加者全員で取引記録を分散管理し、暗号技術と合意形成アルゴリズムでデータの真正性を保証する」ものです。

それを支える主要な要素を順に見ていきましょう。

分散型管理(P2Pネットワーク)とは

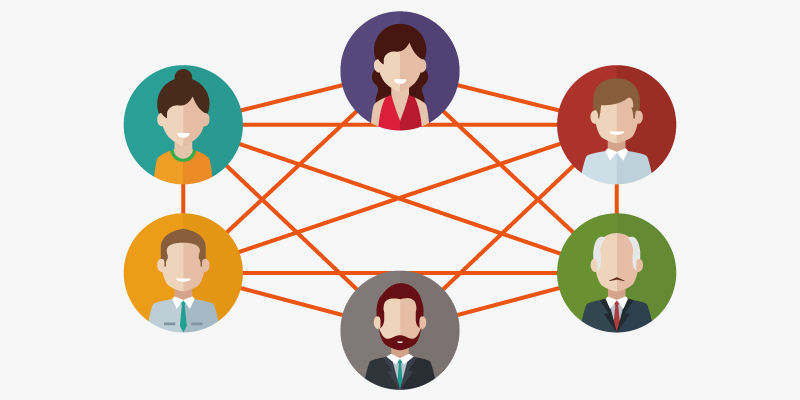

ブロックチェーン最大の特徴は分散型ネットワーク(P2P方式)によるデータ管理です。

従来の中央集権型システムでは、信用の置ける第三者機関(例:銀行やサーバ管理者)が一元的に台帳を管理していました。しかしブロックチェーンでは多数のノード(参加者用コンピューター)が互いに取引情報を共有・照合しあうことで信頼性を担保します。

特定の管理者を置かず不特定多数が平等にネットワークを維持するため、一部のノードやサーバーが故障・攻撃されてもネットワーク全体が停止しない強靭性を持ちます。

P2Pネットワーク上では、各ノードが取引履歴の一部または全体のコピーを保持しています。ネットワーク参加者全員に最新の取引台帳が行き渡るため完全な透明性が実現し、不正な改ざんはすぐ他のノードとの不一致として検出されます。

また台帳が各所に分散保管されているため、データ消失のリスクも極めて低くなります。このように「一人ひとりがお互いの記録を監視する」形で成り立つ分散管理こそが、ブロックチェーンの堅牢性を支える仕組みなのです。

暗号技術(ハッシュ関数と公開鍵暗号)の活用

ブロックチェーンでは高度な暗号技術が随所に使われ、データの安全性を高めています。

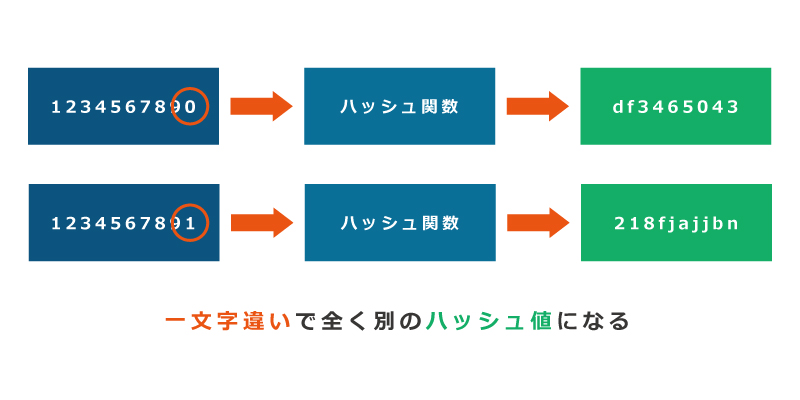

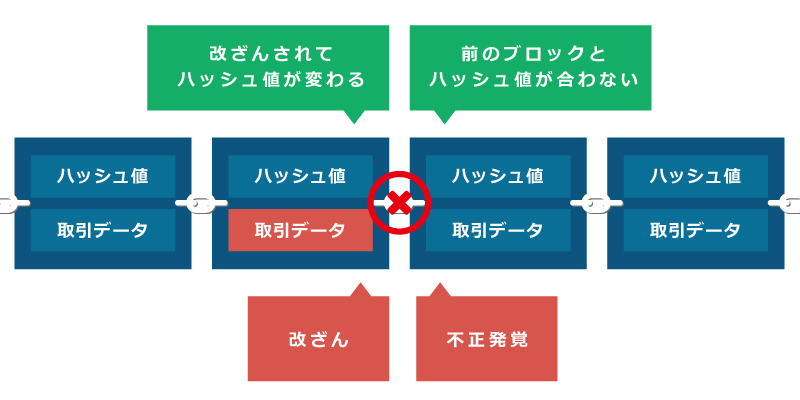

各トランザクション(取引データ)はハッシュ関数によって固定長のハッシュ値(データ要約)に変換され、ブロック内部に格納されます。さらに各ブロックには直前のブロックのハッシュ値も含まれるため、ブロック同士が鎖状に強く結び付けられます。

もし過去のブロック内容が1箇所でも書き換えられると、そのブロック以降のすべてのハッシュ値が変化してしまいチェーンの整合性が崩れるため、一度記録された取引を後から改ざんすることは極めて難しくなっています。

また、ブロックチェーン上の取引には公開鍵暗号方式も利用されています。

取引のやり取りにはペアの公開鍵と秘密鍵が用いられ、公開鍵で暗号化されたデータは対応する秘密鍵が無ければ復号できません。取引の署名に秘密鍵を使い、検証に公開鍵を使うことで、正当な所有者だけが取引を承認できるようになっています。

秘密鍵さえ厳重に管理すれば第三者に不正利用される心配はなく、逆に秘密鍵が盗まれない限り仮想通貨が勝手に移動されることもありません。

このような暗号技術の活用により、ブロックチェーン上のデータは改ざん耐性とプライバシー保護が両立されています。

コンセンサスアルゴリズム(マイニングによる合意形成)

分散ネットワークであるブロックチェーンでは、誰でも新しい取引ブロックを提案できます。しかし全参加者が信頼できる記録を共有するには、取引の正当性を全員が合意して承認する仕組み(コンセンサスアルゴリズム)が不可欠です。

代表的なコンセンサスアルゴリズムがPoW(プルーフ・オブ・ワーク)で、ビットコイン(BTC)など多くの仮想通貨で採用されています。

PoWでは、新しいブロックをチェーンに追加する権利を得るために、ネットワーク参加者(マイナー)が極めて難解な計算問題を競争して解くマイニングを行います。最初に正解を見つけ出したマイナーだけが次のブロックを生成でき、報酬として仮想通貨(例えばBTC)を受け取ります。

この仕組みにより、大量の計算資源を投入しないと取引承認ができない=不正に改ざんブロックを作るのは採算が合わないよう設計されています。

仮にあるブロックを改ざんしようとすると、そのブロック以降に続く全てのブロックも再計算して書き換える必要が生じます。

莫大な計算コストと時間がかかるため現実的ではなく、結果としてビットコインのブロックチェーンは誕生以来一度も改ざん被害を受けていないと言われるほど高い安全性を保っています。

ここがポイント!

・「分散型管理」は、みんなでお互いを監視し合う仕組み

・「取引記録」は、ハッシュ関数で暗号化されるから安心

・「取引の承認・記録」の作業のことを”マイニング”と呼ぶ

・「ビットコインのマイニング」をすると報酬として”新しいビットコイン”がもらえる

マイニングをもっと詳しく

ブロックチェーンの特徴とメリット

ブロックチェーンは「安全・堅牢で止まらない」「正直な記録を低コストで残せる」画期的な仕組みとして評価されています。では一方で、どのような弱点や課題(デメリット)があるのかも確認しておきましょう。

ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーンが注目される理由は、その構造上の優れた特徴やメリットにあります。主なポイントを挙げると次のとおりです。

高い改ざん耐性・セキュリティ

前述の通り、チェーン上のデータは複数箇所に複製・共有され、暗号技術やコンセンサスメカニズムで保護されています。

そのため取引記録の改ざんやデータ消失が極めて起こりにくく、信頼性の高い台帳として機能します。

中央サーバーに全権を依存する従来型では、管理者のミスや不正でシステム全体が危機に陥る可能性がありましたが、ブロックチェーンはそうした単一障害点を排除します。

ゼロダウンタイム(高い可用性)

ネットワーク参加者が世界中に分散しているため、一部ノードが停止しても他のノードが記録を保持し続けます。

これによりシステム全体が停止しない強固なインフラを実現しています。例えば一箇所のサーバ障害やサイバー攻撃でサービス全体がダウンするといったリスクが大幅に低減されます。

透明性とトレーサビリティ(追跡可能性)

すべての正当なネットワーク参加者は取引の履歴を閲覧でき、誰がいつどんなデータを記録したかが明確に残ります。

記録を勝手に削除・改変できないため、取引の正確な履歴が長期間にわたって保持されます。この性質は特に公的な証明書類や資産の権利記録などで有用で、改ざんや紛失のおそれなく公明正大な記録を残すことができます。

第三者不要の信用構築

ブロックチェーンでは参加者同士がお互いの取引を検証するため、銀行や公証人など仲介者を介さず直接に信頼を確立できます。

例えば送金や契約履行において、システム自体が取引の正当性を保証するため、人手の仲介や照合コストが不要です。その結果、中間手数料の削減やプロセスの効率化につながります。

コスト削減と効率化

中央管理型システムでは、信頼性を維持するために管理者が高価なサーバ設備やセキュリティ対策を講じる必要がありました。

一方ブロックチェーンではネットワーク全体で負荷を分散し、悪意ある行為も自律的に排除できるため、システム維持コストを大幅に削減できます。

また契約の自動執行(スマートコントラクト、後述)によって人手の事務作業を減らすこともでき、取引スピードや事務効率の向上も期待できます。

ブロックチェーンのデメリット・課題

優れたブロックチェーン技術にもいくつかの課題やデメリットが指摘されています。

処理性能の限界(スループットが低い)

分散合意を取る都合上、従来の集中型システムに比べて取引処理速度が遅い場合があります。

例えばビットコインではブロック生成に約10分かかるため、送金が完了するまで理論上10分程度待つ必要があります。

1秒間に処理できるトランザクション数(TPS)がクレジットカード決済などと比べて少なく、大規模な商用利用ではスケーラビリティ(拡張性)の課題となっています。

データを削除・変更できないことによる弊害

改ざん困難というメリットは裏を返せば誤記載の修正や機密データの削除ができないことを意味します。

一度ブロックチェーンに記録された情報は基本的に消去できないため、プライバシー保護の観点では「忘れられる権利」との衝突など課題となる場合もあります。機微な個人情報の取り扱いには注意が必要です。

電力消費・環境負荷

特にPoW方式のブロックチェーンでは、大量の計算競争(マイニング)によって莫大なエネルギーが消費されます。

実際、2025年時点でビットコインのマイニングは年間約1,200億kWhもの電力を要し、中規模国家にも匹敵するとの試算があります。

この環境負荷の大きさから各国で批判の声も上がっており、エネルギー問題への対処が急務となっています(※近年はPoS型への移行や再生可能エネルギーの活用など解決策も模索されています)。

関連法規・制度の未整備

ブロックチェーンは新しい技術ゆえに、法律や規制の整備が追いついていない分野があります。

例えばスマートコントラクトによる契約の法的有効性や、証拠記録としての扱い、各国間の規制の差異など、解決すべき課題が残ります。技術の発展に合わせて社会制度やルール作りも今後進めていく必要があるでしょう。

その他の課題

この他、ブロックチェーン上に大量のデータが蓄積した際のストレージ容量の問題(ブロックサイズの肥大化)や、暗号技術そのものが量子コンピュータによって将来破られるリスク、さらには利用者の秘密鍵管理ミスによる資産損失など、技術的・運用的な課題も指摘されています。

これらに対しては新プロトコルの開発や周辺技術の進歩により、日々ソリューションが提案されています。

ブロックチェーンの種類・分類

次に、実際の社会でブロックチェーンがどのように活用されているか、具体的な事例を見てみます。

ひと口にブロックチェーンと言っても、その運用形態によって大きく3つの種類(タイプ)に分類されます。用途や目的に応じて使い分けられるこれらの特徴を押さえておきましょう。

パブリック型ブロックチェーン

パブリック型は、その名の通り誰でも参加可能なオープンなブロックチェーンです。

ビットコインやイーサリアムなど暗号通貨のネットワークは典型的なパブリックチェーンです。許可や認証を必要とせず自由にノードを立ち上げて参加できる反面、匿名の不特定多数が含まれることを前提に設計する必要があります。

そのためPoWのような厳格なコンセンサスアルゴリズムが求められ、取引確定(合意形成)に時間がかかる傾向があります。

メリットは完全な分散性と検閲耐性(特定の管理者がいないため誰でも利用でき取引を妨げられないこと)ですが、デメリットはスケーラビリティやプライバシー面の課題がある点です。

パブリック型ブロックチェーンの主な特徴として、以下が挙げられます:

- オープンな参加:誰でもネットワークに参加可能

- 高い透明性:全ての取引が公開され、追跡可能

- 耐改ざん性:多数の参加者による合意形成で改ざんが極めて困難

- 匿名性:個人情報を開示せずに取引可能

- 低コスト:中央管理者が不要なため、運用コストが低い

プライベート型ブロックチェーン

プライベート型は、参加ノードを特定のメンバーに限定したクローズドなブロックチェーンです。

あらかじめ許可された企業や組織内メンバーのみがノードとして参加できるため、参加者の身元が明確であり信頼できるメンバー間だけで記録を共有します。

これにより悪意のある参加者が紛れ込むリスクが低く、軽量な合意形成(多数決や簡易な承認手続き)でも機能します。結果としてパブリック型よりも高速な取引処理が可能で、企業内データ管理や機密性が要求される用途に適します。

一方、中央管理者的な立場の組織が存在する場合も多く、真に非中央集権とは言えない点や、外部からは透明性が低い点がデメリットです。

コンソーシアム型ブロックチェーン

コンソーシアム型は、複数の組織が共同で運営権限を持つ連合体(コンソーシアム)方式のブロックチェーンです。

プライベート型が単一組織内で完結するのに対し、コンソーシアム型では業界団体や企業連合など複数主体が参加者を限定しつつネットワークを維持します。

例えば銀行数社が共同で決済用ブロックチェーンを構築するケースなどが該当します。運営メンバー以外は基本参加できず外部には非公開ですが、メンバー間ではデータ共有による相互利益が得られます。

コンソーシアム型はパブリックとプライベートの中間に位置し、一定の分散管理による信頼性確保と、参加者限定による効率性のバランスを取った形態と言えるでしょう。近年、多業種連携のトレーサビリティシステムや金融コンソーシアムなどで導入事例が増えています。

ブロックチェーンの主な活用事例・用途

ブロックチェーンは金融、物流、公共、証明、エンタメなど幅広い分野で活用が模索されています。

その共通の利点は「信頼性の高いデータ共有基盤」を構築できることです。今後さらに実用化事例が増え、私たちの生活の様々な場面でブロックチェーンが裏で支えるインフラとして機能していくでしょう。

ここでは代表的な活用分野と事例をいくつか紹介します。

金融サービス

最も進んだ分野が金融業界です。国際送金の高速化・手数料削減や、証券取引の決済迅速化、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の基盤などにブロックチェーンが活用されています。

例えばRipple(リップル)社の国際送金ネットワークはブロックチェーン技術で銀行間送金を数秒〜数分に短縮しています。またスマートコントラクトにより保険金の自動支払い、融資の自動執行などフィンテック領域でも活用が進んでいます。

サプライチェーン(物流・製造)

物の流れを追跡するトレーサビリティ分野でも導入が進んでいます。食品や製品がどのような経路を辿ったかをブロックチェーン上に記録することで、産地偽装防止や品質管理に役立てる事例があります。

大手スーパーのウォルマートは食品流通の履歴管理にブロックチェーンを採用し、食中毒発生時の迅速な原因特定を可能にしました。製造業では部品の真正性保証(偽造品排除)や、生産プロセスデータの共有にも活用されています。

公共サービス(行政・医療・選挙)

政府や自治体のサービスにも応用可能です。デジタル身分証明(DID)では住民票や免許、パスポート情報を本人だけが管理できる形でブロックチェーンに記録し、不正な書き換えやなりすましを防ぎます。

エストニアでは国民IDシステムにブロックチェーンを活用しており、行政手続きのデジタル化・簡素化に成功しています。また電子投票への応用では投票履歴の改ざん防止や集計の信頼性向上が期待されます。

医療分野でも、カルテや電子処方箋の共有にブロックチェーンを使って患者データのセキュアな連携を図る試みがあります。

認証・証明書管理

個人認証や証明書の発行管理にも適しています。例えば学位証明書や資格証明をブロックチェーン上に記録すれば、紙の書類を介さずとも真正性をオンライン検証できます。

改ざんができない特性により、デジタル証書の信頼性を高めることができます。企業の雇用履歴証明や、美術品・高級ブランド品の所有権証明(NFTによるデジタル証明書発行)など、改ざん不可な証明書台帳としての利用も増えています。

エンターテインメント(ゲーム・コンテンツ)

ブロックチェーンはゲームやデジタルコンテンツの分野にも新たな価値をもたらしています。

ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内アイテムをNFT(非代替性トークン)として発行することで唯一無二のデジタル資産となり、ユーザー間で安全に売買・譲渡ができます。これによりゲーム内アイテムに実資産的な価値が生まれる「プレイして稼ぐ(Play to Earn)」モデルが登場しました。

また音楽・映像などのコンテンツ配信で、権利情報や再生履歴をブロックチェーンに記録し、公正なロイヤリティ分配を行う試みもあります。

ブロックチェーン×金融

まとめ:ブロックチェーンが拓く未来と今後の展望

ブロックチェーンは「あらゆる産業の次世代プラットフォームになり得る」とまで期待される新技術です。

分散型で透明性・安全性の高いシステムにより、これまで第三者機関を介さねば成立しなかった取引を直接成り立たせることが可能になります。これはインターネットが情報流通を民主化したのと同様に、価値流通の在り方を根本から変革し得るポテンシャルです。

一方で現時点では、前述したスケーラビリティやエネルギー効率、規制面の課題など乗り越えるべきハードルもあります。

しかし技術コミュニティはコンセンサスアルゴリズムの改良(例:PoWからPoSへの移行)、セカンドレイヤー技術(例:ビットコインのLightning Networkで小口高速決済を実現)など活発に取り組んでおり、着実に進歩が見られます。

各国政府や国際機関もブロックチェーンの有用性を認識し、法整備や標準化の動きを進めています。今後はブロックチェーンがIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)と連携し、よりスマートな社会インフラを構築するシナジーも期待されています。

例えば家電や自動車がブロックチェーン上で安全にデータ連携し自律協調するスマートシティ、AIがブロックチェーン上のビッグデータを分析して新しい価値を創出する仕組みなど、応用のアイデアは尽きません。

総じてブロックチェーンはまだ発展途上の技術ではありますが、その可能性は計り知れず、私たちの社会や経済の仕組みを大きく変える潜在力を持っています。

インターネットが情報通信を革新したように、ブロックチェーンは「信頼の基盤」を革新する技術として今後も進化を続けていくでしょう。

よくある質問:ブロックチェーンに関するQ&A

ブロックチェーンとは何ですか?初心者にも簡単に説明してください。

ブロックチェーンとは、ネットワーク上の多数の参加者で取引データを共有・管理する分散型のデータベース(台帳)です。

取引記録の塊(ブロック)を鎖のようにつなぐ構造になっており、一度記録されたデータを変更・改ざんすることが極めて難しいのが特徴です。

元々ビットコインなど仮想通貨を支える基盤技術として生まれましたが、金融以外の分野でも安全で信頼性の高い記録システムとして注目されています。

ブロックチェーンの特徴やメリットにはどんなものがありますか?

主な特徴・メリットとしては、①データの改ざん耐性が非常に高いこと(高いセキュリティ)、②ネットワーク全体で管理するためシステムがダウンしにくいこと(高可用性)、③取引履歴が透明で追跡可能なこと(高い透明性)、そして④仲介者なしで信頼性を確保できるため取引コストを削減できることなどが挙げられます。

要するに「安全・堅牢で、皆が同じ記録を共有できる仕組み」である点がブロックチェーンのメリットです。

ブロックチェーンにはどのような種類がありますか?

大きく分けてパブリック型・プライベート型・コンソーシアム型の3種類があります。それぞれ以下の通りです:

- パブリック型

誰でも参加できるオープンなブロックチェーン。ビットコインやイーサリアムが該当。完全分散型で検閲耐性が高い一方、処理速度やプライバシー面の課題があります。 - プライベート型

許可されたメンバーだけが参加するクローズドなブロックチェーン。企業内システムなどで利用。高速・効率的ですが、外部からは非公開で中央管理的要素もあります。 - コンソーシアム型

複数組織が共同運営するブロックチェーン。業界全体のプラットフォーム構築などに利用。参加者を限定しつつ分散管理のメリットも享受する、中間的な形態です。

ブロックチェーンのデメリットや注意点はありますか?

はい、いくつかあります。代表的なデメリットは「処理速度・容量の限界」と「データを消せないことによる問題」です。

前者について、ブロックチェーンは取引承認に時間がかかり、一度に処理できる取引数が少ないため、大規模サービスではスケーラビリティ(拡張性)の課題があります。

後者について、改ざん防止の裏返しで誤ったデータの削除修正が困難なため、プライバシーや法制度面で配慮が必要です。

また、PoW型の場合、エネルギー消費が大きい点や、法整備が追いついていない点も課題と言われています。こうした弱点に対しては、新しい技術(例:PoS)やルール整備で解決が図られているところです。

ブロックチェーンとビットコイン(仮想通貨)の関係は?

ブロックチェーンはビットコインをはじめとする仮想通貨の取引記録を支える基盤技術です。

ビットコインのネットワークではブロックチェーン上に全取引履歴が記録されており、それによりビットコインというデジタル通貨の信頼性が担保されています。

簡単に言えば「ビットコイン=ブロックチェーン上で流通する通貨」であり、ブロックチェーンがあるからこそビットコインなど仮想通貨は中央の銀行なしに安全な取引ができています。

ただしブロックチェーン自体は仮想通貨以外のデータも記録できる汎用技術であり、仮想通貨はその一応用に過ぎません。

スマートコントラクトとは何ですか?

スマートコントラクトとは、契約の内容をあらかじめプログラムで定義し、自動的に実行する仕組みのことです。

ブロックチェーン上で動作し、改ざん耐性と自動実行性を兼ね備えるため、第三者を介さずに契約を履行できます。

例えば「ある条件が満たされたら自動で支払いを行う」という契約をコード化しブロックチェーンに載せておけば、条件成立時に即座に支払い処理が行われます。

人手や仲介コストを減らせる点で画期的で、イーサリアムなどスマートコントラクト機能を持つブロックチェーンプラットフォーム上で様々なサービスに活用されています。

スマートコントラクトはブロックチェーン技術が可能にした応用機能の一つと言えます。

ビットコインをもっと詳しく

サムネイル画像:Freepikのライセンス許諾により使用